こんにちは!防災アドバイザーの熱血じいさんです。

今回は、「【災害で家が全壊したら】国や県などから支援金はいくら支給されるの?」というテーマで記事を書いてみました。

災害に遭わないことが何よりもいいことなのですが、これは誰にもわかりません!

しかし、もし大災害にあったら?ということを考え、少しでも準備をしておけば、安心して生活を送れるのではないでしょうか?

災害のために、みなさんが準備しているものは、非常用の持ち出し袋、非常食、非常用トイレ、飲料水などではないでしょうか?

勿論これらは、大切な防災グッズです。

では、他になにか必要なものはあるのでしょうか?

少し、考え方を変えてみましょう!

今は、災害が発生する前のことを考えていますが、今回は災害が発生した後のことについて考えてみましょう。

災害が発生したあと、家が壊れてしまった、怪我をしてしまったなど、もとの生活状態に戻るには相当の努力が必要となします。

では、どのような準備が必要なのでしょうか?

災害が発生し、甚大な被害を負った場合、一日も早く日常生活に戻ることが大切です。

日常生活に戻るために、国や県などはどのようなな支援をしてくれるのでしょうか?

しかし、公共の支援だけで、もとの生活に戻ることができるのでしょうか???

国や県などが実施する支援制度の実態?具体的な例などを踏まえて、見ていきたいと思います。

公共の支援を理解したうえで、さらになにが必要なのかを各々で考えてみてください。

目次

公的機関による主な災害支援制度

以下に公的機関が行う災害支援制度について簡単に明記します。

住宅に被害が発生した場合の支援は、以下のものがあります。

◎被災者生活再建支援制度

住宅の「全壊」や「長期住めない被害」が対象。最大300万円(基礎+加算)

◎災害救助法に基づく仮設住宅提供

家を失った世帯に無償提供。民間借上げ型(みなし仮設)もあり

◎公営住宅の特例入居

被災者を優先的に一時入居可能

災害により、人的被害が発生した場合は以下のとおりです。

◎災害援護資金貸付制度

被災により負傷・障害を負った人へ無利子・低利融資(所得制限あり)

◎弔慰金・災害障害見舞金制度

死亡者:最大500万円、重度障害者:最大250万円(災害弔慰金の支給等に関する法律)

生活が困窮した場合は、以下の支援があります。

◎生活福祉資金(緊急小口)貸付

生活困窮者に最大20万円(社会福祉協議会窓口)

⭐︎社会福祉協議会とは・・・全国にある「地域福祉を推進するための民間組織」で、法律(社会福祉法)に基づいて設置されています。

◎生活保護の適用・特例

家計が維持できない被災者への適用。一時的な住宅扶助など特例あり

◎災害見舞金(自治体独自)

被害程度に応じて、自治体ごとに支給(例:全壊で10万円など)

◎所得税・住民税の減免

家屋の損害割合によって減免

◎国民健康保険・年金の保険料猶予

一定期間支払いを猶予・免除できる制度あり

◎就学援助・学費免除

学用品代の支給、授業料の減免(小中高大)

◎失業給付の特例

離職扱いによる失業保険受給、職業訓練支援給付金など

◎こころのケアチーム派遣

医師・臨床心理士等によるカウンセリング(保健所・自治体窓口)

◎弁護士・司法書士の無料相談

相続、住宅ローン、保険、借地借家などに対応(法テラスなど)

私的支援

では、次に国や自治体(公的機関)による制度ではなく、私的な支援、民間・個人・団体・企業などが自主的に行う支援について見てみましょう。

◎日本赤十字社・共同募金会

募金を集めて、全壊・半壊・人的被害等に応じて被災者へ配分(自治体で決定)

◎テレビ局・新聞社

「日テレ系義援金」「朝日新聞厚生文化事業団」など、民間ルートで募金実施

◎民間企業

PayPay、楽天、Yahoo!などでも募金受け付け。自治体または団体に寄付。

<参考>

申請不要、罹災証明に基づき自動的に分配されます。(複数回に分けて支給)

◎食料・衣類・水・生活用品

一般市民・企業・団体から寄贈。被災地の避難所などで配布されます。

◎地元ボランティア

泥かき、家財出し、運搬、清掃、炊き出しなど。高齢者・障害者支援もあります。

◎専門支援(医療・心理など)

医師団、看護師、カウンセラーがNPOや学会単位で被災地入りします。

<参考>

物資支援は現地自治体が「受付停止」する場合あり(混乱防止のため)

ボランティアには「事前登録」「自己完結」が求められます。(宿泊・食料は自己負担)

生命保険・火災保険など 契約者の契約内容・被害に応じた金銭が給付されます。

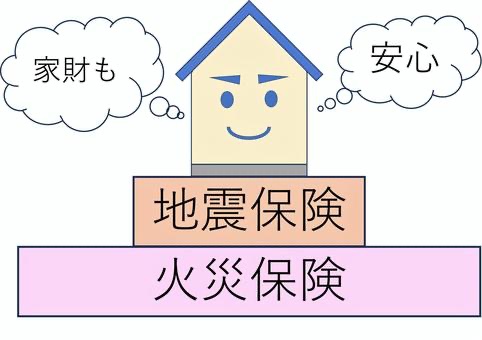

◎住宅火災保険・地震保険

自宅の損壊に対して保険金が支給されます。

◎自動車保険(車両損害)

車が津波や倒壊で壊れた場合(特約により、一部補償される場合があります。)

◎生命保険・医療保険

被災中の死亡・けがに対して給付金対象となる場合があります。

◎共済(コープ・JA・生協)

災害見舞金・葬祭給付など、独自に支給されることがあります。

<参考>

保険の種類・加入内容によって支給額が変わります。

公的支援との二重受給は問題なし(併用可)

保険証券・罹災証明・写真などの提出が必要となります。

◎地元銀行・信用金庫

「災害時の住宅ローン返済猶予」「新規借入の特別融資」など

◎通信会社(ドコモ、au等)

通話無料、支払い猶予、携帯の無料充電サービスなど

◎運送・交通会社

荷物再配達・一時保管/乗車料金の割引・返金

◎商工会・地元団体

仮設商店街の設置支援、無償物資提供など

◎宗教団体

全国的な支援ネットワークを持ち、炊き出し・精神支援も行う場合もあります。

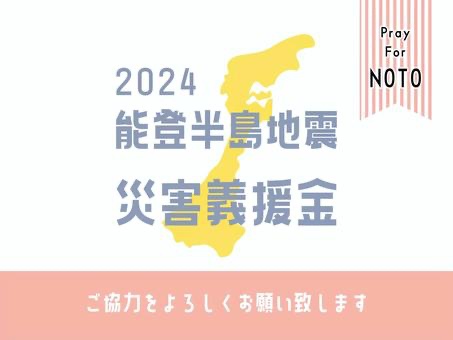

◎義援金

| 意 味 | 被災者などに現金を直接支給するために集められたお金 |

| 使い道 | 全壊・半壊・死亡などの被災者に対して、自治体を通じて個別に配分されます。 |

| 例 | 日本赤十字社、共同募金会が扱う「災害義援金」など |

| 特 徴 | 原則、全額が被災者に届く。団体の運営費には使わない。 |

| 配分方法 | 罹災証明に基づき、自治体が配分(複数回に分けて支給されることも) |

| その他 | 義援金は「お見舞い金」のようなもので、用途は自由(住宅再建・生活費・医療費など) |

◎寄付金

| 意 味 | 支援団体・NPO・施設・活動などのために寄付するお金(直接被災者へは届かないこともあります。) |

| 使い道 | 活動費(物資配布・人件費・運営費)、支援活動の継続、地域復興など |

| 例 | 「〇〇支援NPOへの寄付」「ボランティア活動支援のための寄付金」 |

| 特 徴 | 支援団体がどう使うかを判断します。(運営費などに使ってもよい) |

| 税 優 遇 | 条件を満たせば寄付控除(税優遇)対象になることもある。 |

| その他 | 寄付金は、**「団体を支援するお金」**です。被災者本人に届くとは限りません。 |

◎募金

| 意 味 | 「お金を募る行為」全体を指します。義援金や寄付金を集める手段 |

| 使い道 | 義援金を募る募金、寄付金を募る募金など、目的によって異なります。 |

| 例 | 「令和6年能登半島地震 義援金を募っています」などの看板・呼びかけ |

| 特 徴 | 「行動の名前」であり、集まったお金自体は義援金または寄付金 |

| その他 | 募金とは、「手段や方法」のこと。内容はその中で何を集めているかによります。 |

公的私的支援等の具体例

では、実際どのように支援がなされているのか、過去の災害をもとに見ていきたいと思います。

近年発生した大災害における、被災者生活再建支援制度、弔慰金・災害障害見舞金制度、義援金などについて、下記に明記しました。

◎被災者生活再建支援制度

<基礎支援金>

全壊または解体世帯:100万円/世帯

大規模半壊世帯:50万円/世帯

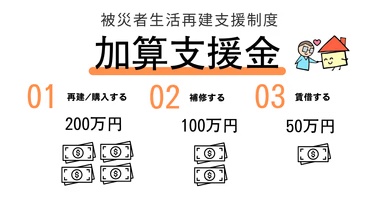

<加算支援金(再建方法により)>

建設・購入:200万円

補修:100万円

賃借(公営住宅除く):50万円

最大300万円/世帯(単身は75%)

<追加支援・その他>

仮設住宅供与(建設型・みなし型)

応急修理、炊き出し、避難所運営など災害救助法の即時支援

税・保険料の減免・猶予(所得税・住民税・固定資産税・国保等)

医療費・介護保険料の免除

精神ケア・法律相談(保健所、法テラスなど)

教育支援:高校生「学習基金」月2万円×最長3年、児童援助基金

◎弔慰金・災害障害見舞金制度

<災害弔慰金>

生計維持者(配偶者・子など)の死亡: 500万円

その他の遺族(孫・祖父母・兄弟姉妹など)の死亡: 250万円

<災害障害見舞金(重度障害)>

生計維持者: 250万円

その他対象者: 125万円

支給対象:死亡・高度障害の因果関係が災害によると認定された方

支給主体:自治体(市町村等)による認定・支払い

<義援金>

義援金の具体的な支給例を見る前に義援金の支給方法についてお話したいと思います。

◉ 対象

死亡者・行方不明者の遺族

重傷者(長期入院)

住宅全壊・半壊・一部損壊など住家被害

長期避難世帯

・・・etc

◉ 配分の仕組み

義援金は「中央団体」に集約(日本赤十字社など)

都道府県単位で設置された義援金配分委員会が、対象者・配分金額を決定

市町村が、罹災証明や死亡証明などに基づき支給

◉ 配分回数

第1次~第63次(2011年3月〜2020年までの期間で実施)

実際、東日本大震災においての支給額は以下のとおりです。

全国から寄せられた義援金総額 約3,429億円 日本赤十字社・中央共同募金会などが募集

被災都道府県へ配分された総額 約1,881億円 宮城県・岩手県・福島県・茨城県などが対象

<宮城県の場合>

宮城県へ配分された総額:約758億円(※県・市町村経由で被災者へ)

◯支給対象例

死亡・行方不明者がいる世帯:約156万円

全壊世帯:約156万円

半壊世帯:約70万円

重傷者:約20万円

避難勧告世帯:25万円

在宅避難者:5万円

医療機関避難者:3万円

被災学生支援:12.8万円 など

◯配分回数

第1次〜第14次まで、段階的に配分(震災発生後、数年にわたり)

◎被災者生活再建支援制度

<全壊・解体>

複数世帯:100万円+200万円=300万円

単身世帯:75 万円+ 150万円 = 225万円

<大規模半壊>

複数世帯:50万円+200万円=250万円

単身世帯:37.5万円+150万円=187.5万円

赤の下線部は、基礎支援金で被害の大きさに応じて一律です。

緑の下線部は加算支援金(建設・購入)です。

補修・賃借の場合も加算支援金はあります。

<その他支援>

災害救助法による仮設住宅・応急修理・物資支援

税・保険料の減免(各種保険、税等)

災害援護資金、緊急小口資金などの無利子貸付

医療・介護免除・入居支援など

◎弔慰金・災害障害見舞金制度

<災害弔慰金・障害見舞金>

◯災害により死亡または行方不明になった被災者

生計維持者: 500万円

その他遺族: 250万円

◯災害により重度の障害を受けた被災者

生計維持者: 250万円

その他の方: 125万円

◯市条例上の別途見舞金(熊本市独自)

死亡1人につき: 10万円(弔慰金とは別途)

その他自治体でも、住宅被害に応じた見舞金制度を導入しているケースあり

<義援金>

義援金受入:約355億円(県・市含む)

◯支給額

死亡・行方不明者:100万円/人

重傷者:10万円/人

◯住宅被害

全壊・解体世帯:87.6万円

半壊:43.8万円

一部損壊(修理100万円以上):10万円

非課税世帯へ加算あり(熊本市独自)

全壊の場合 +20万円

半壊の場合 +10万円

◯配布回数

第1次(2016年5月):基礎配分例:全壊20万円、半壊10万円。

第2次(同年6月):全壊+60万円、半壊+30万円

さらに第3次〜第5次、第31次(2019/1/18)、第61次(最終調整)で継続配布。

合計で最終的に全壊世帯87.6万円、半壊世帯43.8万円に引き上げられました。

◎被災者生活再建支援制度(標準300万円+市の上乗せ)

国+県支援金(例/複数世帯):

全壊:100 + 200 = 300万円市町村の上乗せ支援金:

全壊で更に100万円追加支給 → 最大600万円支給例(その他の補助金や義援金を含みます。)

<その他支援>

災害救助法による応急修理・仮設住宅(建設・みなし型)

全壊世帯の解体費用公費負担(半壊も対象)

医療・介護保険・年金保険料の減免・免除

生活資金貸付:緊急小口資金10万円無利子など

教育支援:教科書無償・通学支援・学習支援体制

精神ケア・相談支援・社会資源整備(地域見守りなど)

◎弔慰金・災害障害見舞金制度

<災害弔慰金>

生計維持者の死亡: 500万円

その他の遺族: 250万円

<災害障害見舞金>

生計維持者の重度障害: 250万円

その他の方: 125万円

<災害関連死の取り扱い>

避難中や療養中に災害が原因で死亡した「災害関連死」も対象となります

<市町村単位の運用>

能登町や輪島市では、独自に災害弔慰金・障害見舞金条例を制定、同額支給が行われています。

◎義援金

義援金総額:約563億円(2024年4月時点)

◯支給額

人的被害:死亡100 + 80=合計180万円/人、障害:90万円/人、重傷10万円

住家全壊:100 + 80=180万円/世帯

大規模半壊:135万円

中規模半壊:90万円

半壊:45万円

準半壊:35万円

一部損壊:10万円

全壊:損害割合50%以上 → 住むことが不可能

大規模半壊:損害割合40~50%未満 → 大規模修理が必要

半壊:損害割合20~40%未満 → 修理をすれば居住可能

準半壊:損害割合10~20%未満 → 小規模修理で居住可能

一部損壊:損害割合10%未満 → 軽微な損壊、日常生活は可能

を表します。

また、人的被害や住宅全壊は、100+80となっていますが、黄色の下線は全国募金分で、赤色の下線は県市町村分です。

特別一律給付:6市町の全住民に5万円/人、他13市町に7万円/世帯の追加配布

回数:第1次~第4次+特別配布1回。さらなる追加も予定中

*6市町とは…七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町

*13市町とは…金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町

まとめ

いかがでしたか?

今回は、「【災害で家が全壊したら】国や県などから支援金はいくら支給されるの?」というテーマで記事を書いてみました。

大災害に見舞われたら、いままで、当たり前に行っていたことが、当たり前でなくなってしまいます。

家に住むとこができなくなってしまう

大切な人と離れ離れになってしまう

学校に行けなくなってしまう・・・etc

大災害に遭うことはないかもしれません。

しかし、もし遭遇したら・・・?

今、何をすることが必要なのでしょうか?

地震保険に加入する?

少額でも良いから毎月貯金をする?

今 この時にもう一度、考えてみませんか?

大切な命を守るために!

防災に関して相談したい内容、疑問点や不明な点等がありましたら、下記より連絡いただければと思います。

防災に関する相談がありましたら、お気軽に問い合わせてください。

防災アドバイザーの熱血じいさん より

熱血じいさんが選ぶ!命を守る防災グッズ

熱血じいさんが選ぶ!命を守る防災グッズ